Lungo la Nazionale N3 che attraversa il Senegal la steppa africana luccica sotto il sole di mezzogiorno, ma non per i cristalli di silice nascosti nella sabbia, bensì per i frammenti di plastica che, nonostante la distanza dalle città, si trovano ovunque. La strada che porta a Matam, remota città del nord-est, è costellata di insegne che pubblicizzano caritatevoli progetti finanziati dalla cooperazione occidentale: centri di formazione, istituti professionali, pozzi. Ma se da un lato della carreggiata si possono leggere a caratteri cubitali i nomi dei grandi benefattori, dall’altro lato i ragazzi, spesso bambini, passano le giornate al pascolo con le loro greggi invece di essere sui banchi di scuola e le ragazze, appena adolescenti, camminano per ore intere verso la fonte d’acqua più vicina. Qualche camion in panne e asini solitari che lentamente si spostano da un albero all’altro in cerca di un po’ d’ombra fanno da contorno a questo scenario. Proprio non si capisce di cosa possano nutrirsi questi animali: non c’è nulla da brucare e non è raro vedere qualche capra affamata intenta a ruminare un pezzo di carta o rifiuti di altro tipo. Le conseguenze di inquinamento e cambiamento climatico si stanno facendo sentire profondamente in questo angolo di mondo che, nonostante le sue grandi dimensioni, sembra essere dimenticato da tutti. Deficit idrico e temperature sopra la media stanno costringendo le popolazioni del Senegal orientale a cambiare abitudini e stile di vita per fronteggiare le difficoltà climatiche.

Cacciatori d’acqua

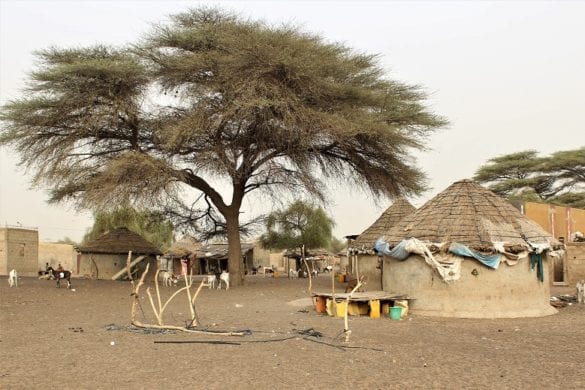

I numerosi villaggi sorti nella regione sono abitati principalmente dall’etnia peul, allevatori seminomadi di piccoli ruminanti e zebù. La migrazione di questi pastori transumanti inizia generalmente verso i primi mesi dell’anno, ovvero quando nella pianura del Ferlo i pascoli sono ormai secchi e per le mandrie non c’è quasi più erba. Solitamente dalle regioni di Saint-Louis, Louga e Matam si spostano a sud, verso Tambacounda e il Mali meridionale, alla ricerca di territori graziati da un clima leggermente più umido dove un po’ di foraggio, se va bene, lo si trova. Quest’anno i movimenti di bestiame sono iniziati addirittura a dicembre a causa della grave scarsità d’acqua che ha caratterizzato il 2019. Negli ultimi quattro anni le piogge stanno arrivando sempre più tardi causando problemi molto seri sia a chi pratica l’agricoltura, settore che influisce con un buon 16% sul Pil nazionale, sia a chi pratica la pastorizia. Tali abitudini erratiche costringono i transumanti a lasciare donne e bambini nei villaggi e a partire per mesi di cammino. Qualche famiglia si sposta al seguito degli uomini e capita così di incrociare carretti trainati da un paio d’asini carichi di persone e bagagli.

Spirito di adattamento

Per adattarsi a questo complicato contesto ambientale i peul hanno sviluppato capacità di adattamento che consentono loro di tollerare periodi prolungati senza l’assunzione di liquidi. Bevono poco e, se proprio sono in difficoltà, si avvicinano alle strade e attendono che un automobilista di buon cuore si accosti per condividere una bottiglia d’acqua. Quanto al mangiare, portano con sé qualche scorta di cuscus di miglio, bagnato poi col latte dei loro animali. Per un peul non è un problema affrontare, a piedi, i cinquecento chilometri che separano Matam da Dakar, dove vanno a vendere il bestiame. Viaggiano di giorno come di notte. Sanno orientarsi nella steppa, cosa veramente difficile: il paesaggio è tutto uguale e non si hanno punti di riferimento. Ma i peul conoscono bene gli itinerari, li hanno creati loro, dopotutto.

Resistere al coronavirus

Le due stagioni che caratterizzano il Senegal sono quella delle piogge (o hivernage) e la stagione secca. Tuttavia, a queste se ne sovrappone una terza, meno legata ai cicli naturali, ma altrettanto dirompente: è la cosiddetta soudure, ossia quel periodo dell’anno che va da giugno ad agosto e che precede la raccolta nei campi. Nel corso di questa fase le riserve alimentari delle famiglie sono ormai agli sgoccioli e, inevitabilmente, salgono i casi di malnutrizione infantile. Quest’anno, oltre al contesto già duro dovuto alla penuria d’acqua e all’avvicinarsi, appunto, della soudure, si sta aggiungendo anche l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19. A oggi, il Senegal conta 545 contagi da coronavirus e questi dati, per un Paese dove le norme igieniche, per ovvie ragioni, raramente vengono rispettate, rappresentano quasi un miracolo (anche se per ora nulla si può dire circa l’evolversi della situazione futura). Una cosa però è certa: le conseguenze indirette della malattia si stanno ripercuotendo già da oggi sulle comunità locali in virtù dell’applicazione delle misure di sicurezza previste dal governo. Tra queste, la chiusura delle frontiere, che sta iniziando ad avere effetti considerevoli sulle vite dei transumanti. Il blocco dei confini, a nord con la Mauritania e ad est con il Mali, sta obbligando i transumanti senegalesi e mauritani a concentrarsi un po’ alla volta su spazi relativamente ridotti che dovranno essere condivisi con le comunità locali dedite all’agricoltura. Ma cosa potrà comportare tale scenario?

Un modello da proteggere

Il Senegal, diversamente da quanto accade in molti altri Paesi della fascia saheliana dove la competizione per la terra causa spesso numerose vittime, solitamente non registra molti scontri tra agricoltori e allevatori. Infatti, i villaggi che si trovano lungo le rotte dei transumanti hanno istituito dei comitati di vigilanza (i comités de veille) che hanno il compito di prevenire eventuali dinamiche violente. Tali comitati, con l’appoggio dei prefetti locali, definiscono il momento dell’anno in cui gli agricoltori devono lasciare i campi a disposizione delle mandrie e, dal momento che le tensioni si innescano quando gli allevatori accedono alla terra prima che il raccolto sia terminata, in questo modo si garantisce un equilibro tra le due parti. Tuttavia, se i confini dovessero rimanere chiusi ancora per molto, il Paese, oltre a dover fare i conti con l’imminente soudure, molto probabilmente dovrà presto gestire un nuovo tipo di tensione sociale legata alla limitazione degli spostamenti dei pastori nomadi e ad un inevitabile aumento dei conflitti per la terra.

Animali sacri

Purtroppo, il nomadismo influisce negativamente su due aspetti principali della vita delle comunità peul del Ferlo: istruzione e alimentazione. L’istruzione scolastica è un aspetto molto trascurato. Per la scuola bisogna essere sedentari, servono strutture, continuità. Molti peul non sanno né leggere né scrivere e non padroneggiano la lingua francese poiché lo spostamento continuo ne impedisce lo studio. Chi rimane e non segue le mandrie nella lunga transumanza è occupato nella gestione quotidiana del villaggio, della casa e dei numerosi bambini cui accudire. Anche l’assunzione di alimenti variegati è ostacolata dalla precarietà tipica del viaggio: vengono privilegiati cibi semplici da trasportare, conservare e consumare. Nei villaggi i problemi di malnutrizione sono frequenti, anche se nella maggior parte dei casi non è il cibo a mancare ma l’apporto equilibrato di nutrienti di varia natura. La dieta dei peul si basa per lo più sui cereali, cosa che comporta spesso carenze vitaminiche, mentre le rare proteine assunte derivano dalla carne dei loro animali quando, e se, accettano di macellarli. Si dice che queste comunità arrivino a uccidere e a vendere un animale solamente in casi di straordinaria necessità e infatti al mercato è portato soprattutto bestiame non più in grado di riprodursi. Un peul che per sfortuna perde tutte le sue bestie, ad esempio per un furto, è capace anche di togliersi la vita. È veramente incredibile e difficile da comprendere e spiegare il legame che unisce questa etnia ai suoi animali.

Rimedi naturali

In quanto allevatori, i peul hanno nel sangue un legame molto forte anche con la terra, che conoscono come il palmo delle loro mani, e con la natura. Se stanno male sanno come curarsi con le poche erbe che i climi rigidi della steppa mettono a disposizione. Nel Ferlo c’è poco o nulla. Per lo più specie erbacee e alberi spinosi dalle bacche amare chiamate soump o datteri del deserto, che pare trattino molto bene i problemi di pressione sanguigna.

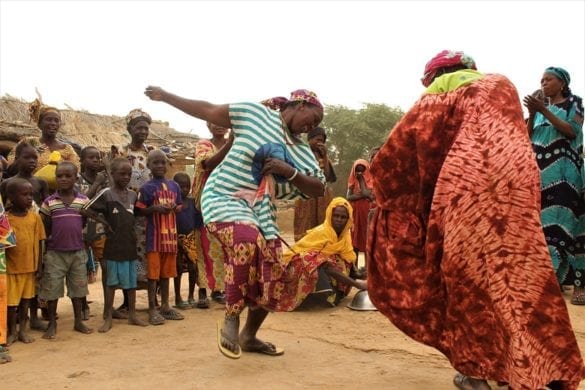

I colori dei peul

È quasi un regalo incontrare i transumanti nel mezzo di queste pianure secche e polverose. Protetti da lunghe tuniche blu, hanno un aspetto regale. Vedere un pastore col suo bestiame al seguito, bastone in mano e capo coperto da un lungo turbante verde (kaala), giusto uno scorcio che lascia intravederne lo sguardo, lascia senza parole e non si può non pensare a Il tè nel deserto di Bernardo Bertolucci. Un tratto distintivo che caratterizza i loro volti è una cicatrice a forma di 11 ai lati degli occhi. Incise un tempo per scongiurare problemi alla vista o mal di testa, continuano ad essere fatte per pura bellezza e senso di appartenenza al gruppo etnico, anche se c’è chi sostiene che tutt’oggi i piccoli taglietti rendano più intelligenti e aperti sul mondo. Le donne non mancano di fascino con le loro labbra carnose tatuate di nero e le orecchie ricoperte di pendenti, accessori che rivelano un’usanza che risale alla antica necessità di custodire i beni accumulati, poi convertiti in argento sotto forma di bracciali, cavigliere, collane e orecchini. Tuttavia, gli abiti colorati e le musiche improvvisate con una ciotola di metallo sembrano aver lo scopo di nascondere il grigiore della povertà nella quale vivono queste persone, giorno dopo giorno.

Nelle mani delle donne

Nei villaggi peul il ruolo della donna è cercare l’acqua. Compito faticoso oltre che pericoloso. Se il villaggio ha la fortuna di disporre di un pozzo la fatica si “limita” allo sforzo fisico necessario per sollevare i pesanti secchi; in caso contrario ci si deve incamminare verso la fonte più vicina, spesso con un catino da venti, trenta litri sulla testa. Sono donne forti, spesso con un bambino legato alla schiena e un pancione. È per la determinazione delle donne che in varie località si stanno attivando promettenti progetti di agricoltura su piccola scala. Come a Thiamma, dove un gruppo di donne ha iniziato a prendersi cura di svariati appezzamenti di terra coltivati a ortaggi ed erbe aromatiche. Il raccolto è scarso, ma sufficiente per contribuire alla diversità alimentare necessaria a scongiurare casi di malnutrizione, soprattutto infantile. Non è facile per un popolo che non pratica l’agricoltura iniziare ad autoprodurre alimenti mai utilizzati prima. Per un tale processo di apprendimento ci vogliono anni. È un principio alla base della resilienza sociale: non bisogna avere fretta e, se questo può aiutare ad alleviare la denutrizione che affligge queste comunità, sicuramente vale la pena aspettare. L’agricoltura ha anche lo straordinario potere di creare solidarietà tra le donne che si organizzano assieme per contribuire al benessere dell’intero villaggio. Ogni famiglia ha un suo piccolo terreno il cui raccolto è destinato all’autoconsumo, e in aggiunta viene gestita sinergicamente una porzione di terra comunitaria: i guadagni sono poi investiti nell’acquisto di nuovi semi e materiali o in progetti di microcredito. Le donne che accettano di farsi fotografare mostrano orgogliose i machete con cui arano, tagliano, raccolgono. Mani stanche, cariche di fatica, labbra secche e sorriso sfrontato di chi non si arrende mai.

(testo e foto di Lucia Michelini)

I commenti sono chiusi