di Massimo Allegro – in collaborazione con Giovanni Domante ed Emanuela Riva

Foto di Massimo Allegro

Negli ultimi anni, a causa degli attacchi dei terroristi nel Sahel, molte delle popolazioni al confine tra Burkina Faso, Mali e Niger sono state spinte a lasciare le loro terre, dove vivono da millenni, e a rifugiarsi nelle città principali. Una migrazione interna in Burkina Faso, poco nota all’opinione pubblica, ha portato circa tre milioni di sfollati a trasferirsi e a vivere in situazioni di estremo disagio nelle periferie di Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Oygouya, Kongussi e altre città del Burkina Faso.

Pressioni di questo tipo nell’area del Sahel non sono nuove. Intorno al XI° secolo, i Peul, popolazione islamica proveniente da nord, dedita principalmente alla pastorizia, portarono la guerra santa nel Sahel e spinsero diverse popolazioni a lasciare le terre dove vivevano per mantenere le proprie tradizioni e la propria religione.

I Dogon, che in quel tempo vivevano ancora nella zona di Mandè, non lontano da Bamakò in Mali, fuggirono verso sud-sudest fino ad arrivare alla falesia di Bandiagara, una scarpata che taglia l’Africa occidentale da sud verso nordest per circa centocinquanta chilometri, dove si stabilirono vivendo più o meno in isolamento fino ai giorni nostri.

La falesia in quel tempo era già abitata da un’altra popolazione (o forse più popolazioni) a cui i Dogon dettero il nome di “Tellem”. La convivenza nella falesia fra Dogon e Tellem non fu facile, così che fra i due popoli ci fu una guerra, in seguito alla quale i “Tellem” si divisero. In parte scelsero di rimanere e furono assorbiti dai Dogon, mentre quelli che non vollero integrarsi lasciarono la falesia spostandosi a sud verso il confine col Burkina Faso.

Alcuni antropologi, prevalentemente francesi, hanno studiato queste popolazioni, durante il periodo della colonizzazione, fra essi: Marcel Griaule, Michel Izard, Wilhelm Staude, Walter Pflueger, German Dieterlen, Annemarie Schweeger-Hefel e altri.

E’ importate chiarire che il termine “Tellem” esprime in lingua dogon il concetto di popolazione autoctona. “Tellem” era quindi un nome utilizzato dai Dogon in modo improprio e generalizzato. Gli antropologi sopra citati hanno invece chiarito che questa popolazione si autodefiniva “Berba” o “Kurumba” mentre i Mossi (altro popolo della regione del Sahel) attribuirono loro il nome “Fulse”. Nella regione ogni gruppo etnico attribuiva agli altri gruppi un nome diverso e questo ha complicato non poco la comprensione delle cose.

L’antropologo Walter Pflueger nel suo articolo “Note etnografiche sulla storia dei Tellem e dei Kurumba (1986) scrive: “la maggior parte della dinastia Mossi, sotto la direzione di Naaba Wuntananga (ndr condottiero Mossi), fonda il suo centro di potere nella regione che i Mossi chiamarono più tardi Fulgo” “il capo di Dankanu (questo è il nome della località) resta dopo l’espulsione dei Kibsi (ndr. Dogon) da questa regione, il solo depositario del potere. Egli viveva con i Tellem” “Nella regione di Dankanu, dove vivevano con i Tellem fu fondata una nuova società: i Mossi caratterizzarono più tardi i loro membri come Fulse, i quali a loro volta nel Lurum si diedero il nome di Kurumba”.

Quindi i Tellem (o Berba) si unirono ai Mossi e costituirono il nuovo gruppo etnico dei Kurumba (che in lingua Korumfè significa “riunificatori”).

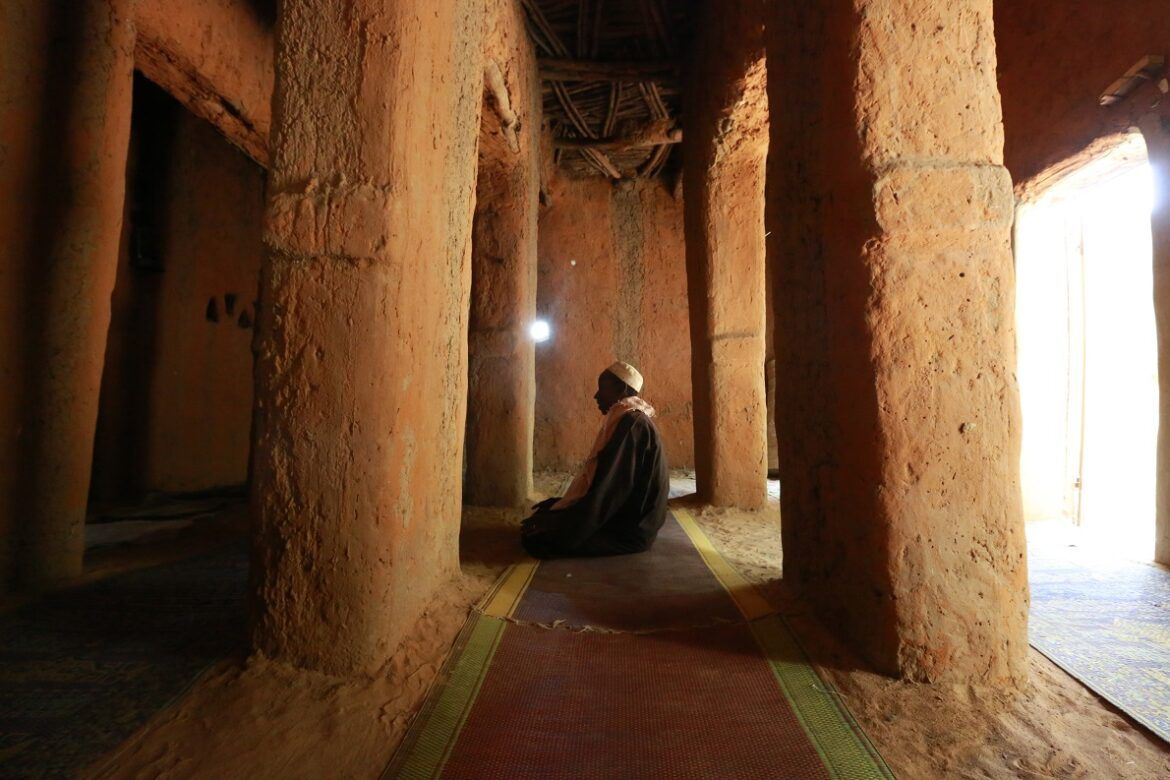

Negli anni 2009-2011, in occasione di alcuni viaggi nella Falesia di Bandiagara (Mali), realizzai un reportage fotografico sul popolo Dogon. In quell’occasione, inevitabilmente, sentii parlare dei Tellem e del mistero intorno alla loro “presunta” scomparsa. In seguito, grazie alla lettura dei testi degli antropologi sopra menzionati mi resi conto che i Tellem si erano installati nell’area di confine fra il Mali e il Burkina faso nella regione del Lurum.

Nel 2014 mi recai nella regione per cercare di capire quale relazione potesse esserci fra i Tellem (scacciati dai Dogon) e gli attuali Kurumba, e se questi ultimi fossero, almeno in parte, discendenti dei primi e per realizzare un nuovo reportage.

A Pobe Mengao, capoluogo del Lurum, andai a far visita al re dei Kurumba (Ayò) al quale chiesi supporto e benedizione. Malgrado il Burkina Faso sia una Repubblica, i reami tradizionali sono ancora riconosciuti dallo Stato e svolgono un ruolo importante per il loro rapporto privilegiato con la popolazione, soprattutto nelle zone più decentrate del Paese. In quell’occasione l’Ayò, Konfè Kassoum, mi affidò ad una guida esperta e interprete, Adamà Sawadugu appartenente ad una famiglia storicamente importante per la comunità, che mi accompagnò per una settimana nel Lurum, aiutandomi ad intervistare capi villaggio, re tradizionali e persone comuni. Ebbi conversazioni con gli anziani del consiglio di Pobe Mengao, con l’Ayò e con gli altri dignitari del potere tradizionale.

Il mito della casetta di ferro e l’organizzazione sociale

Il mito della genesi del popolo Kurumba è trasmesso dalla Leggenda della casa di ferro, riportato in tre versioni da Wilhelm Staude nell’articolo ” La leggenda reale dei Kurumba” pubblicato dal “Journal de la Société des Africanistes” (1961).

Si narra che all’inizio dei tempi, quando gli uomini vivevano nudi, una casetta di ferro cadde dal cielo. L’uomo che viveva lì andò ad esaminare la casetta e, siccome non aveva porte, con l’ascia aprì un varco. Ne uscirono quattro personaggi, ognuno dei quali portava un pacco. Dei quattro uno aveva nel pacco vestiti da re. L’uomo con l’ascia lo riconobbe come suo re (Ayò). L’Ayò scelse il nome di Sandiska e chiamò il paese Lurum. Tuttavia, l’uomo con l’ascia, che era già sulla terra prima dell’arrivo della casetta di ferro, cambiò idea e si oppose al re, dando inizio a una lotta. La leggenda si sviluppa per una settantina di versi, culminando in un compromesso tra i due, che suggellava un accordo sulla divisione del potere. Il re assunse il potere sugli uomini con il titolo di Ayò e da allora gli Ayò regnano sui Kurumba. Mentre l’uomo con l’ascia, proprio perché già abitava la regione, assunse il potere sulla terra diventando “Chef de Terre”. Degli altri personaggi che uscirono dalla casetta di ferro due erano i dignitari dell’Ayò: il Falao, il Kessou.

Non sono un antropologo ma penso che la leggenda della casa di ferro si sposi bene con una storia che riporta di popoli spinti a migrare e di incontri e fusioni successive di popoli diversi. Come spesso accade, è possibile che questa leggenda sia la trasposizione mitizzata di un evento storico realmente accaduto nel passato.

Nella società Kurumba, il potere tradizionale è suddiviso fra quattro diverse figure. L’Ayò (re) è competente per le controversie tra gli uomini (ad esempio un furto). In questi casi le parti coinvolte si rivolgono a lui, che svolge il ruolo di giudice e risolutore delle dispute. La sua decisione è accettata dai Kurumba come legge. Egli è sempre un membro della famiglia regnante Konfè.

Lo Chef de Terre decide quale terreno concedere a una giovane coppia. Invoca la pioggia nei periodi di siccità, è garante di tutti i sacrifici, della coesione sociale e della salvaguardia della cultura. Egli è anche divinatore, colui che è in grado di prevedere futuro. Il ruolo viene sempre assunto dal membro più anziano fra le famiglie che portano il nome Sawadugu al momento del decesso del predecessore.

Il Kessou (Gran Sacerdote) è una sorta di braccio destro e portavoce del re, addetto ai sacrifici dell’Ayò e reggente nel periodo in cui il ruolo del re è vacante per la sua morte. E’ scelto fra i nipoti dell’Ayò.

Il Falao (Maestro di Cerimonie e Guardiano dei costumi), si occupa della comunicazione e dell’organizzazione quotidiana della famiglia reale. Celebra i riti ed è il membro più anziano della famiglia Konfè.

Il ruolo dell’Ayò del Lurum è una carica elettiva che viene assegnata all’interno della famiglia Konfè ad una persona scelta per il suo elevato profilo, comportamento distinto e conoscenza della cultura e della tradizione. I candidati vengono selezionati dai saggi della famiglia Sawadugu. Tuttavia, l’investitura ufficiale viene effettuata dal re del Ratenga, noto come Ratenga Nahaba, che riveste questo ruolo da quando, in seguito ad una lotta di potere fra due candidati, i Sawadugu, che avevano ricoperto il ruolo fino ad allora, decisero di rinunciare a questo diritto.

Il primo incontro

Sempre grazie all’articolo “Note etnografiche sulla storia dei Tellem e dei Kurumba” di Walter Pfluger, individuai diversi villaggi Tellem con i nomi delle famiglie che vi vivevano. Quindi pianificai un viaggio per visitarli e parlare con le persone, per avere riscontri diretti e capire se avessero conoscenza della loro origine.

Era il 2014 e la provincia del Lurum non era ancora particolarmente pericolosa. Altri erano i problemi che assillavano la popolazione, principalmente la mancanza d’acqua. Il Lurum è una zona pre-desertica e durante gli anni di siccità, gli abitanti sono costretti a sacrificare gli animali per risparmiare acqua e garantire il fabbisogno umano. La siccità provoca la perdita delle coltivazioni e la carenza di cibo.

In quel periodo, per una popolazione di oltre diecimila persone, il villaggio di Pobe Mengao aveva a disposizione solo cinque pozzi e questi, negli anni di siccità, dovevano servire anche a dissetare gli animali. Il problema della mancanza dl’acqua era estremamente sentito. In condizioni simili, la vita era difficile. Non c’erano ospedali, e se qualcuno si ammalava gravemente, doveva recarsi nella città più vicina per curarsi.

Nei giorni in cui visitai Pobe Mengao, il re mi mostrò una lettera governativa appena ricevuta, in cui veniva informato che il Governo centrale aveva deciso di separare il Lurum dalla prefettura di Djibo, conferendo a Pobe Mengao lo status di capoluogo. L’Ayò sperava che questo cambiamento avrebbe facilitato l’accesso ai fondi governativi per affrontare meglio i problemi della comunità.

In altri villaggi del Lurum come Titao, dove invece erano presenti piccole dighe per raccogliere l’acqua (barriage), le popolazioni non sentivano particolarmente questo problema, ma soprattutto quello della cattiva scolarizzazione e non poter garantire alle nuove generazione una buona istruzione, senza che queste fossero costrette a lasciare le famiglie per le città.

Parlando con le persone cercai di capire se esse conoscevano la provenienza del loro popolo. Molte di loro non furono in grado di rispondere. Non era mantenuta memoria di quelle migrazioni remote, tranne che in qualche caso. Il capo villaggio di Dankanu mi confermò di essere Tellem, che i suoi avi erano originari della falesia di Bandiagara e di sapere anche che il suo popolo lasciò la falesia quando arrivarono i Dogon. Ma di non sapere quando questo accadde. Un’altra prova che ebbi della vicinanza fra Tellem e Kuroumba fu quando, girando per il Lourum, la guida Adamà, senza essere sollecitata da parte mia, si fermò davanti a un baobab per mostrarmi un antico luogo di sepoltura del suo popolo ricavato dentro l’albero. Nel suo articolo “Note etnografiche sulla storia dei Tellem e dei Kurumba”, Walter Pflueger fa esplicito riferimento alla stessa usanza del popolo Tellem, per la sepoltura dei propri morti.

Negli anni successivi avrei voluto visitare anche i villaggi Kurumba in Mali (i Kurumba sono stanziati fra i due paesi, Mali e Burkina Faso), indicati da Pflueger ma, a causa di problemi di sicurezza legati alla presenza di gruppi terroristici nella regione, non è stato possibile.

L’arrivo del terrorismo e la situazione attuale

I terroristi che hanno devastato il Sahel per diversi anni, nel 2019 hanno raggiunto anche il Lurum e Pobe Mengao. Così i Kurumba, fuggiti quasi un millennio prima a causa della guerra santa portata dai Peul, hanno subito nuovamente una pressione simile a causa della jihad e dei terroristi. Costretti a fuggire, hanno abbandonato i territori dove si erano insediati, trasferendosi in massa e in tutta fretta nelle grandi città come Ouagadougou, alla ricerca di luoghi più sicuri in cui vivere. Questa fuga ha comportato la perdita di tutto ciò che avevano.

A gennaio 2024 sono tornato in Burkina Faso per incontrare i Kurumba in questa nuova e critica situazione, quella di essere diventati sfollati senza terra, casa, lavoro, dignità e con il concreto rischio di vedere dissolversi la loro cultura tradizionale a causa della dispersione verificatasi in seguito all’esodo.

Adamà Sawadugu, che mi ha accompagnato anche in questa occasione, dice; “Cosa potevamo fare noi, poche decine di persone, quando venivamo attaccati da bande motorizzate di centinaia di uomini armati?”. Nel 2019, durante uno spostamento in auto, Adamà è stato rapito dai terroristi. “Mi hanno fermato mentre ero in macchina. Loro erano in moto. Mi hanno portato a 200 Km da casa mia, dopo Djibo. Io lavoravo per lo stato (ndr. Adamà è Direttore del museo della cultura Kurumba di Pobe Mengao) e quindi per loro ero una spia. Ho detto no, non sono una spia, lavoro con lo stato ma lavoro nella cultura, nel mio museo. C’era gente tra i terroristi che mi conosceva e che ha detto che ero una brava persona. Quindi mi hanno detto, “visto che fai del bene non ti uccidiamo, ti lasciamo andare, ma ti consigliamo di non restare più in zona”. Mi hanno chiesto di pagare 500.000 CFA (circa300€) per il carburante che avevano usato per venirmi a cercare. Ho chiamato quindi i miei amici che hanno raccolto il denaro e hanno fatto il bonifico con Orange Money. Ho passato una notte co i terroristi, poi mi hanno lasciato a 5 Km da Djibo. Mi hanno preso con una moto, ma ce n’erano tante, una scorta con molti terroristi. Quando mi hanno portato nel loro campo erano in molti con molte armi e munizioni”.

In breve tempo, la violenza terroristica si è estesa fino a controllare circa il 65% del territorio del paese. Per contrastare la minaccia terroristica, oltre a potenziare gli armamenti dell’esercito, il Governo ha costituito il corpo dei “Volontari della Patria” (VdP), un gruppo paramilitare addestrato dall’Esercito con una veloce preparazione di poche settimane. Sebbene le stime non siano precise, si ritiene che attualmente il corpo conti tra i 60.000 e 100.000 combattenti.

Nell’ultimo anno e quattro mesi, l’auto proclamato presidente Ibrahim Traorè ha reso possibile la formazione di 24 battaglioni di intervento rapido e recentemente ha avviato una nuova iniziativa di reclutamento per altri 11.000 uomini e molti giovani disoccupati stanno attualmente cercando di arruolarsi. Con il supporto dei VdP, unitamente all’esercito regolare, nel frattempo è stato liberato oltre il 40% del territorio controllato dai terroristi.

La violenza perpetrata dai terroristi non è totalmente motivata da ragioni religiose, ma è piuttosto finalizzata alla conquista e al controllo del territorio. Questi gruppi attaccano indiscriminatamente persone di qualsiasi credo, senza considerare l’appartenenza religiosa. Diverse fazioni combattono. Alcune affiliate ad Al Qaeda o all’ISIS che mirano alla creazione di uno stato islamico, sottraendo territorio agli stati del Sahel come Mali, Burkina Faso e Niger. In realtà in questi gruppi troviamo anche banditi che agiscono esclusivamente per interessi economici e si dice che la popolazione rimasta, incapace di fuggire e sotto la minaccia di essere uccisa, sia schiavizzata e costretta a lavorare la terra, a prendersi cura del bestiame razziato e a provvedere al sostentamento dei terroristi stessi.

Il nuovo re dei Kurumba, l’Ayò Hullo, che incontro a gennaio 2024, risiede nel quartiere di Sakula, nella periferia di Ouagadougou. Mi accoglie cordialmente insieme alla sua famiglia e mi illustra le sfide che affronta il suo popolo. Ha ricevuto pochi aiuti, principalmente da associazioni umanitarie come Solidarieté International, che ha donato circa 60.000 CFA per famiglia (circa 90 euro), e dalla PAM (che fa parte della FAO), che ha donato riso, mais e 35.000 CFA per famiglia (circa 50 euro). Tuttavia, secondo Adamà, solo poche famiglie, tra il 7 e il 10 per cento, hanno beneficiato di questi aiuti. L’Ayò spera che la tragedia degli sfollati venga resa nota anche in Europa e nel mondo, auspicando che ciò porti ad un maggior sostegno tangibile e alla pace per la sua comunità e per le altre popolazioni sfollate.

Quanto al suo ruolo attuale, l’Ayò mi conferma che la gente continua a consultarlo e a cercare il suo aiuto, ma la dispersione delle persone e la distanza hanno ridotto il numero di coloro che si rivolgono a lui.

Riguardo alla storia e alle tradizioni del suo popolo, l’Ayò mi ha raccontato una versione leggermente diversa della leggenda della casetta di ferro. Questo è normale, perché nelle popolazioni africane la conoscenza popolare e la storia vengono trasmesse fra le generazioni per via orale e pertanto tendono a modificarsi nel tempo.

Anche Adamà conosce la leggenda ma, da uomo di cultura che ha studiato e conosce le origini del suo popolo, ne da’ una lettura più storica. Sostiene che i Berba cominciarono a migrare dalla falesia fin dal V° secolo, ma solo in seguito alle migrazioni dell’XI° secolo, si incontrarono nel Lurum con i Konfè fondando i Kurumba. All’interno della società Kurumba i Konfè non conoscono la falesia perché non l’hanno mai vista. Sono i Berba che conservano questa memoria storica, perchè è da lì che vengono.

Adamà aggiunge che oggi i reami Kurumba sono quattro. Nel Lurum da Pobe Mengao regna la famiglia Konfè, nel Pellea da Toulfè regna la famiglia Ganamè, nel Terà, da Bourzanga regna la famiglia Badini e nel Karou, da Aribinda, regna la famiglia Maiga. L’Ayò di Pobe Mengao resta però il più importante dei quattro e l’unico a potersi fregiare del berretto a sei bande orizzontali (gli altri hanno berretti a tre bande).

Conclusa la visita all’Ayò incontriamo Abel Kafando, presidente della Commissione Speciale per gli sfollati, che funge da prefetto e fa le veci del sindaco per gli sfollati del nord, in quanto al momento la carica è vacante. La sua versione mi sembra molto “ottimistica”. A suo parere, entro giugno 2024, i terroristi verranno definitivamente sconfitti ed i territori liberati. Dopodiché servirà ancora qualche mese o forse un anno per rimettere in sicurezza il territorio prima che gli sfollati possano rientrare nelle loro case. Fra le altre cose, l’Associazione diretta da Kafando organizza giornate per migliorare la coesione sociale degli sfollati e fare in modo che la cultura e la tradizione non vadano perse a seguito dello sradicamento forzato che i popoli hanno subito.

Disseminati sui territori lontani fra loro nelle periferie delle città principali, è più difficile recarsi dall’Ayò per avere giustizia. E a cosa serve uno “Chef de terre” se lo stesso non ha più una terra di cui disporre? In aggiunta, nei luoghi dove vivono adesso, altre sono le istituzioni e le autorità locali che guidano il territorio e quindi la sovrapposizione di ruoli fa sì che l’autorità dei leader Kurumba perda di contenuto. Se gli sfollati non potranno tornare velocemente alla loro vita precedente, le persone si abitueranno a una vita diversa nelle città, con riferimenti diversi e la struttura sociale tradizionale rischierà di sgretolarsi.

Quando chiediamo chi c’è dietro ai terroristi e qual è il loro scopo, Kafando dice: “I terroristi che combattono là sono nostri fratelli, li conosciamo, non avevano i soldi neanche per acquistare una cartuccia, figurarsi le armi. Sono stati manipolati per guadagnare dei soldi facili. Sono stati pagati per combattere. I finanziatori li conosciamo, sono i colonizzatori prima e anche l’occidente, è chiaro, altrimenti non avrebbero avuto i mezzi per comprare le armi”. Ma lo scopo è il saccheggio delle risorse?

“Tutto il mondo sa che in Africa dell’ovest ci sono risorse preziose nel sottosuolo ma se non hai il territorio non puoi scavare, quindi, togliendo un po’di terreno al Mali, un po’ al Burkina e un po’ al Niger è possibile creare un nuovo stato che può essere manipolato e sfruttato”. E chi sono i finanziatori? “Prima di tutti i francesi e poi gli Stati Uniti”. Ma qual è allora il loro interesse? Gli Stati Uniti sono contro i terroristi: “Il Burkina, per acquistare armi, deve avere l’autorizzazione della Francia. I terroristi hanno armi più avanzate delle nostre, perché? E quando le vogliamo acquistare, ci dicono di no, anche se è per la nostra difesa. Ci sono alcune zone del Burkina dove l’esercito non è autorizzato dalla Francia ad andare ed è risaputo che lì ci sono i terroristi. Comunque ora non ci sono più, sono tutti partiti. La Francia non è più presente in Burkina Faso, le relazioni diplomatiche sono terminate”.

Nel pomeriggio visitiamo il Kessou che abita a Didgsossa, un altro sobborgo di Ouagadougou. Qui non sono arrivati aiuti come a Sakula. Racconta l’esperienza traumatizzante che ha vissuto: “venivano in gruppo, erano100-200 persone con le moto e anche a piedi. Se sei anche in 20 persone, come puoi combattere se sei circondato da 200 persone? Sono arrivati, hanno ucciso le persone e razziato il bestiame. Hanno bruciato il bar e i moto-taxi parcheggiati dentro al bar”. A Pobe Mengao il Kessou era un benestante, possedeva un bar, un ristorante dove vendeva carne alla griglia, tre moto- taxi, un’auto, la terra e diversi capi di bestiame. Il 25 giugno 2021 è stato il giorno dell’attacco più violento a Pobe Mengao. Quel giorno sono dovuti scappare a piedi per andare a Mentao dove sono stati prelevati dagli elicotteri dell’esercito che li ha portati in salvo a Ouagadougou. La sua famiglia è stata separata. Una parte è a Ouagadougou con lui, un’altra a Bourzanga e un’altra a Bobo Dioulasso. Ha lasciato tutto a Pobe Mengao. Ha portato con sé solo ciò che indossava: il vestito, le insegne del suo ruolo (il cappello, due anelli, il bracciale e il pugnale) ed un orologio da polso. Il Kessou oggi vive in affitto in una casa di periferia fatta di mattoni essiccati al sole. Poche persone si recano da lui per i sacrifici e le sue entrate ne risentono. Come tutti i Kurumba, non può mandare i figli a scuola e la sua famiglia può contare quasi esclusivamente sui guadagni delle donne e dei figli più grandi che raccolgono sabbia e brecciolino per rivenderlo ai produttori di mattoni.

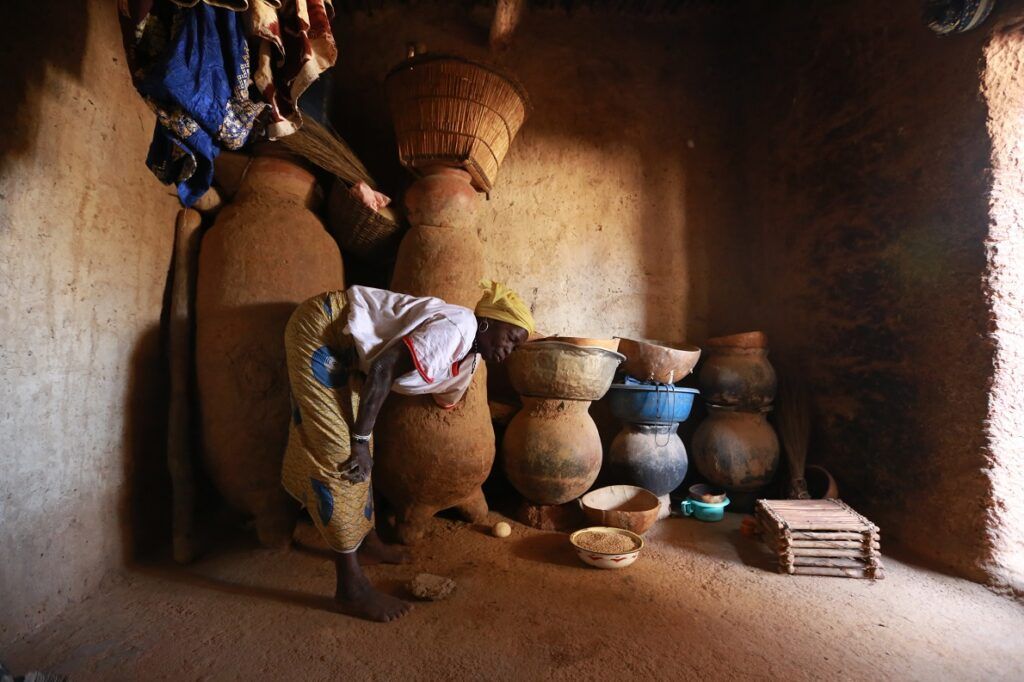

Nel Lurum i Kurumba hanno sempre vissuto di un’economia di sussistenza coltivando piccoli appezzamenti di terra, allevando capre e polli. Con la riproduzione delle capre e la vendita degli animali potevano disporre di qualcosa in più e creare delle riserve che permettevano loro di affrontare gli anni più duri. Oggi, da sfollati, sono costretti ad occuparsi dei lavori più umili. Le donne fanno le pulizie domestiche, vanno a lavare i panni, cuciono e raccolgono il brecciolino per strada da vendere al mercato dell’edilizia. Mentre gli uomini lavorano nei cantieri, fanno da intermediari per la vendita e si danno da fare con piccoli lavoretti.

Se Ayò e Kessou abitano con le loro famiglie in case in affitto nelle periferie, la gente comune versa in condizioni ancora peggiori. Senza casa, molte persone vivono in piccole capanne fatte di rami e fogli di plastica o in container abbandonati, situati in piccoli campi arrangiati ai bordi delle strade. Ammassati in gruppi familiari di oltre dieci persone in piccole capanne di due metri per tre, o altri, meno fortunati, accampati all’aria aperta sotto gli alberi.

Nei sobborghi di Ouagadougou

A Gambela (sobborgo di Ouagadougou) vivono circa 800 sfollati che hanno occupato una scuola composta di tre stanzoni, negli angoli, nelle pareti e sul pavimento dei quali hanno accomodato le poche masserizie di cui dispongono. Adamà si ferma sotto un albero dove su una stuoia sono seduti diversi uomini. Sono tutti della famiglia Konfè. Inizia a parlarci Konfè Rasmani, il quale non vorrebbe ricordare la tragedia e gli orrori che ha vissuto. Il giorno dell’attacco sono dovuti correre sui cadaveri per scappare. Non hanno avuto neanche il tempo di seppellire i morti. Fuggendo nella notte senza conoscere le strade molte persone si sono perse e di loro non si hanno più notizie. Prende la parola Konfè Noufou con un discorso appassionato. “Qui ti danno da mangiare una volta, ma poi tutto finisce. Se invece hai una tua attività, dovunque tu sei, puoi badare a te stesso”. A lui non interessa l’elemosina ed un pugno di miglio, lui vorrebbe solo liberare la sua patria, il Lurum, per poter ritornare alla sua casa, alla terra da coltivare e riprendere ad allevare il bestiame. Tutto quello che da sempre li mantiene e dà loro dignità e libertà.

Sulla strada per Djibo numerosi sono gli insediamenti improvvisati, segni della precarietà delle persone sfollate. La presenza militare è intensa e la popolazione vive all’ombra di un conflitto armato. A Lindì parliamo con Kaim, del corpo dei VdP. “La prima volta che sono arrivati i terroristi siamo fuggiti a Djibo dove abbiamo trascorso quasi un anno. Poi siamo tornati a Pobe Mengao, dove siamo stati un anno durante il quale abbiamo avuto molti attacchi dai terroristi. Noi resistevamo con fucili, kalashnikov e tutte le armi disponibili.

Abbiamo fatto e subito attacchi. Qualche volta un soldato è morto e qualche volta abbiamo vinto delle battaglie contro il nemico. A un certo punto, gli attacchi erano così forti che siamo stati costretti a scappare. Quindi è molto complicato, per questo siamo venuti qui. Anche oggi c’è la resistenza, anche domani andranno a combattere”.

Al campo di Dapelgò si sono rifugiati gli abitanti di Tenmaorè. Attualmente vi risiedono due famiglie: la famiglia Uidraugo (Mossi) e la famiglia Bandini (Kurumba). Qui ho parlato col capo villaggio, Nahaba Kugurì, il cui nome significa “reroccia-una roccia saldamente posizionata, difficile da rimuovere”. Suo figlio, Uidrago Bukari, lavorava in un sito aurifero. Tornando alla miniera, dopo aver visitato la famiglia per la preghiera del ramadan, è stato sequestrato dai terroristi insieme ad altre due persone. Il giorno successivo i terroristi li hanno uccisi e hanno abbandonato i corpi sul bordo di una diga.

Gli abitanti del villaggio dove è avvenuto l’omicidio durante la notte hanno portato il corpo alla famiglia al villaggio Il giorno successivo, durante il funerale, i terroristi sono tornati e hanno ordinato a tutti gli abitanti di andare via immediatamente altrimenti li avrebbero uccisi. Così, tutto il villaggio è stato costretto a scappare al vicino villaggio di Dofiè senza poter completare il funerale. Alla fine del racconto, Nahaba Kugurì mi mostra il certificato di morte del figlio.

“I Kurumba, una minoranza etnica poco rappresentata, sfollati insieme agli altri popoli del nord e dispersi nelle periferie delle città, rischiano più di altri gruppi etnici di perdere la loro identità culturale. Ma il nuovo Burkina Faso di Ibrahim Traorè sta mostrando una reazione decisa e i burkinabè ritengono possibile scacciare i terroristi e ripristinare la situazione dei tempi di pace. Il futuro dirà se ne saranno capaci”.