di Marco Trovato

Le campagne dell’Africa sono disseminate di traballanti cartelli arrugginiti che annunciano opere grandiose: ciò che resta di progetti di sviluppo realizzati da organizzazioni non governative e agenzie umanitarie. Viaggiando tra i villaggi scopri pozzi in disuso, dispensari e ambulatori caduti in rovina, magazzini saccheggiati, macchinari inservibili, edifici pericolanti, orti comunitari infestati da erbacce.

Il mio amico Souleymane, anziano contadino del Senegal, li chiama «i cimiteri delle promesse dei toubab» (i toubab siamo noi: i bianchi). Nella regione in cui abita, la Casamance, il 70% degli interventi di cooperazione allo sviluppo risulta fallimentare: lo rivela una recente ricerca condotta dalla Fondazione della Croce Rossa francese, secondo cui gran parte delle attività avviate dai cooperanti occidentali smette di funzionare già poche settimane dopo la fine dei progetti. In alcune zone il tasso di insuccesso arriva al 90%. Sono numeri scandalosi e imbarazzanti che danno fiato alle malelingue. Certo, capita anche di incontrare presidi sanitari che fanno cose miracolose, acquedotti vitali, servizi sociali gestiti in maniera impeccabile. Ma si tratta di rarità, esempi virtuosi – e preziosi – che non cambiano l’impressione generale di un fallimento della cooperazione internazionale, cui si accompagna una fastidiosa sensazione di tradimento di ideali, di spreco di soldi, di occasioni mancate.

«Dopo dieci anni di lavoro in progetti di sviluppo in Africa ho preso le distanze dalla cooperazione per diversi motivi», racconta l’antropologo Alvar Jones Sánchez, autore della ricerca sull’impatto dei progetti in Casamance. «Uno dei più importanti è l’inaccettabile divario tra i privilegi vantati dai cooperanti, in termini economici e di prestigio, rispetto ai reali risultati ottenuti dai loro progetti».

Secondo Sánchez, il lavoro di un cooperante dovrebbe essere valutato – e retribuito – in base all’efficacia del suo intervento, invece ciò che più interessa è «che sia un buon burocrate in grado di produrre relazioni, budget, bilanci». Poco importa se i progetti non funzionano, ovvero se non migliorano la qualità della vita dei beneficiari, «l’importante è rendicontare le spese, mostrare che le attività previste sono stata eseguite: condizione essenziale per ottenere fondi per nuovi progetti», da scrivere secondo le logiche dei donatori, Paesi e istituzioni potenti, interessati – accusano i loro detrattori – “soprattutto a mettersi a posto la coscienza”.

I meccanismi di controllo, per come sono stati congegnati, non danno alcuna certezza di svelare inefficienze e incompetenze, tantomeno permettono di misurare gli effettivi risultati a lungo termine. «Nelle verifiche degli audit conta più la forma che la sostanza», ammette il coordinatore di una Ong italiana. Non stupisce dunque che oggi in Africa le accuse contro gli aiuti allo sviluppo si stiano moltiplicando, anche nella società civile, complice un crescente sentimento di sfiducia, e talvolta di avversità, nei confronti dell’Occidente. «Ho visto troppo progetti pieni di buoni propositi che hanno finito per alimentare le diseguaglianze, l’ingiustizia, la corruzione, l’indolenza e la dipendenza del mio popolo», commenta amaro il vecchio Souleymane.

Ma le voci critiche più accalorate, a dire il vero, provengono dallo stesso mondo della cooperazione, al cui interno è custodito uno straordinario patrimonio umano e di competenze che spesso si trova mortificato, avvilito, sfiduciato a causa della burocrazia e di una certa politica. Non si tratta dunque di azzerare gli aiuti – anzi il mondo delle ong chiede da tempo di destinare almeno lo 0,70% del pil in cooperazione – ma di ripensare semmai la logica con cui troppe volte vengono concepiti, gestiti e valutati i progetti. Non lo chiedono solo i beneficiari e i partner africani, ma anche tanti operatori umanitari e cooperanti ispirati da nobili ideali che operano in contesti difficili con professionalità, serietà, generosità e spirito di abnegazione, alimentando la speranza che sia possibile, insieme, costruire un mondo più giusto e più sostenibile.

Editoriale del nuovo numero della rivista Africa

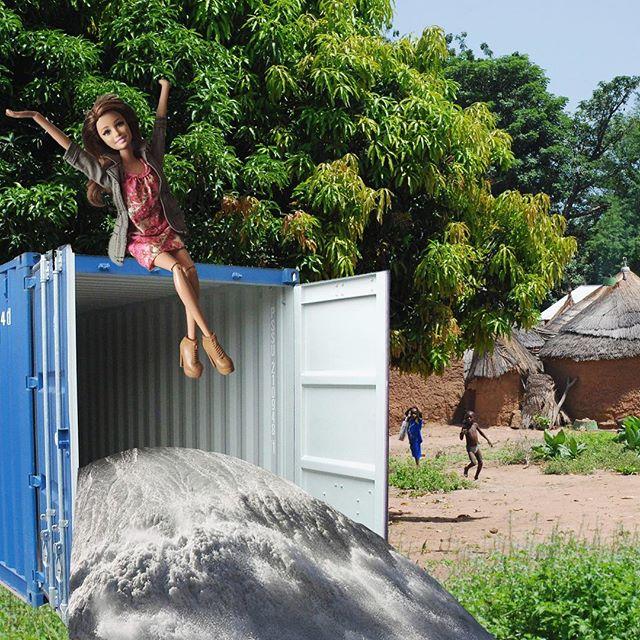

Le immagini che illustrano il testo sono tratte dalla pagina Instagram White Savior Barbie che stigmatizza le foto postate da volontari e cooperanti e con l’arma tagliente dell’ironia si prende gioco dei loro selfie, che tradiscono la cosiddetta “sindrome del salvatore” di cui ancora soffrono molti occidentali impegnati in Africa.