Il Lago Ciad come metafora dell’importanza del corretto uso delle risorse idriche, non solo africane, ma di tutto il pianeta, anche se i Paesi occidentali non sembrano rendersene conto. Parte da qui il progetto “Diplomazia dell’acqua e cultura della sostenibilità”, il seminario tutto online organizzato sotto la guida scientifica di Emanuele Fantini del Csa (Centro piemontese di studi africani), che ha sede a Torino, in collaborazione con MAECI, CeSPI, IAI, IHE Delft Institute for water education, Hydroaid, Coopi, Incontro tra i popoli, Città metropolitana di Torino. Il seminario, che si è chiuso il 13 novembre, ha proposto una settimana di dibattiti, serrati confronti tra esperti, documentari, musiche e testimonianze con l’obiettivo di fare il punto su una situazione complessa e in continuo divenire, ovvero quella che interessa appunto le regioni e le popolazioni del bacino del lago Ciad.

Stillicidio

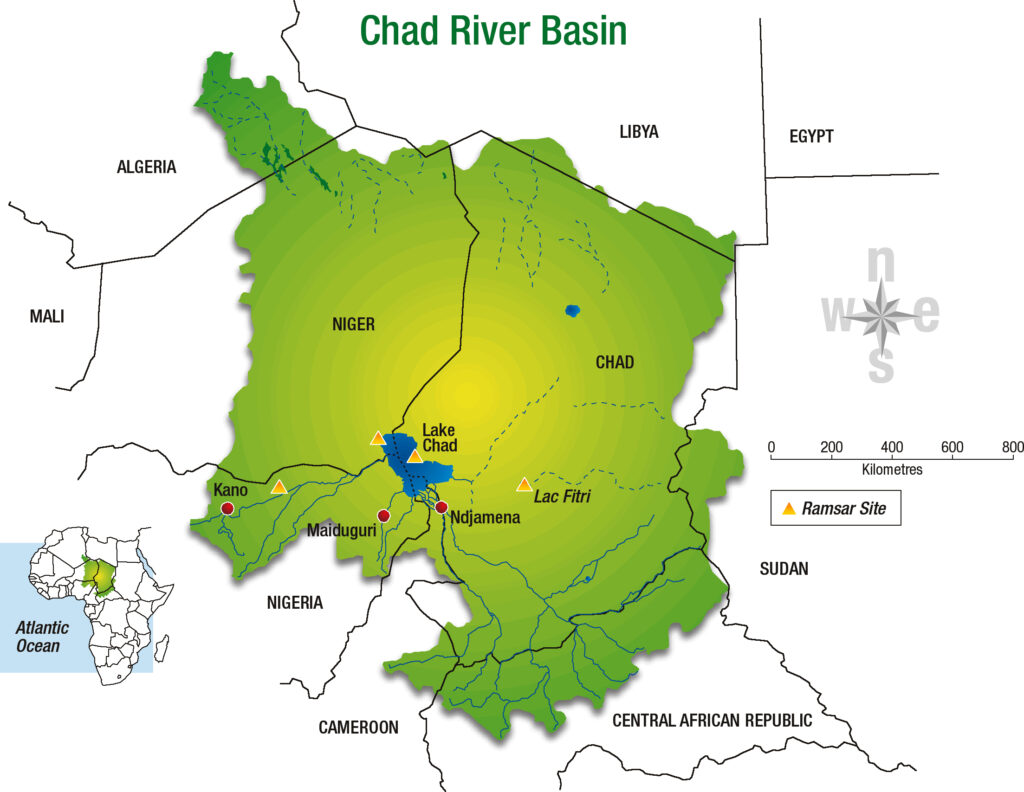

L’enorme riserva d’acqua si trova al limitare meridionale del deserto del Sahara ed è divisa tra Niger, Nigeria, Camerun e Ciad. La Fao ha certificato che permette la vita in loco a circa 30 milioni di persone, nonostante la dimensione del lago dai 25mila chilometri quadrati di superficie rilevati nel 1963 si sia ridotta a meno di 1,5 mila già 20 anni or sono, tanto che le carte geografiche rilevano come vere zone d’acqua ormai solo due grossi invasi, uno nel territorio del Niger, a nord-ovest, e l’altro a sud-est, in un territorio diviso tra il Ciad, non troppo lontano dalla sua capitale N’Djamena, e il Camerun, i cui confini settentrionali passano da queste parti grazie ad un corridoio che si insinua tra Ciad e Nigeria, retaggio di una cervellotica scelta di matrice coloniale. Ciò significa che il lago, che si estendeva un tempo per buona parte in Ciad (da cui il nome) ha perso in neanche mezzo secolo qualcosa come il 90 per cento delle sue risorse idriche, anche per il continuo prelievo di acqua per l’irrigazione. Ciò ha significato mettere a dura prova la sopravvivenza di pescatori e allevatori.

Ipotesi contrapposte

Per fortuna l’allarme per una situazione così devastante non è solo di oggi, se pensiamo che già nel 1970 un ingegnere italiano, Marcello Vichi, aveva preparato un progetto per portare stabilmente acqua in zona facendola defluire dal fiume Congo. Un progetto troppo ambizioso che è stato però rispolverato un paio di anni fa dai cinesi di PowerChina, disposti a finanziarlo coerentemente con le loro politiche espansionistiche ormai non più sorprendenti. Non tutti i tecnici sono in ogni caso d’accordo sulla necessità di intervenire sul territorio perché l’impoverimento del bacino ha reso fertili le terre abbandonate dall’acqua e quindi aperto la possibilità alle popolazioni locali di intraprendere nuove coltivazioni. Secondo alcuni, la minor estensione del lago sarebbe da inquadrare storicamente come naturale frutto del contesto evolutivo di un territorio in cui il lago è sempre stato oggetto di fluttuazioni cicliche; altri scienziati ribattono invece trattarsi delle storture dei disastrosi cambiamenti climatici in atto che hanno prodotto una delle più grandi crisi ecologiche ed umanitarie di tutta l’Africa, scatenando migrazioni incontrollate di popolazioni e fenomeni collaterali come il contrabbando di bestiame, eventi legati alla scarsità di risorse che offrono il fianco anche all’espandersi dei terroristi jihadaisti di Boko Haram soprattutto nel nord est della Nigeria.

La cooperazione necessaria

Senza contare che le nuove terre fertili da un alto e la gigantesca riduzione dell’invaso dall’altra possono far scattare una migliore cooperazione tra gli Stati interessati dal fenomeno, creatori infatti di una apposita commissione, la LCBC, che si può interfacciare con l’Unione Europea, le agenzie dell’Onu e il ministero degli Esteri italiano per canalizzare razionalmente stanziamenti economici e metodi di intervento. Di questo fitto dialogo diplomatico che si sta sviluppando dà conto in particolare un webinar con interviste di Chiara Danese e Simone Rancati ai rappresentanti UE Francesca Di Mauro e UNECE Sonja Koeppel, nonché una tavola rotonda con i rappresentanti delle quattro nazioni africane interessate, integrata da interventi di Romano Prodi e Giuseppe Mistretta. Indispensabile per capire la complessità dei problemi e non incappare in meccanismi automatici che associno le variabili è un dialogo interdisciplinare. Per questo gli organizzatori hanno aperto le porte del loro seminario a prodotti musicali, fotografie e video documentari che costruiscono una rappresentazione della realtà non solo affidata alla scienza e alla politica, ma anche all’immaginazione e a tante diverse sensibilità. Queste ultime potrebbero essere decisive nel trovare la via atta ad evitare conflitti inventando soluzioni impossibili da far nascere a tavolino.

Un nuovo equilibrio

«Chissà quali storie avrebbe inventato Gianni Rodari a proposito di un lago che si espande e poi si ritrae», commenta Emanuele Fantini, «forse la sua fantasia sarebbe stata solleticata anche da un altro processo che negli ultimi anni ha interessato diversi fiumi in giro per il mondo: Gange e Yamuna in India, il Rio Atrato in Colombia e il Whanganui in Nuova Zelanda sono corsi d’acqua a cui é stata riconosciuta la personalità giuridica. Questi fiumi hanno ora diritti – e chissà forse anche doveri? – simili a quelli di noi esseri umani. Ma chi rappresenta i fiumi, l’acqua e la natura nella nostra società? Chi può far valere i loro diritti di fronte ad un tribunale? E cosa succede se i diritti di un fiume entrano in conflitto con i diritti umani, se l’acqua si prende una vacanza e smette di sostenere la vita e le attività di noi esseri umani? L’attuale crisi ambientale ci impone con urgenza di ripensare la relazione tra natura e cultura, tra acqua e società, tra esseri umani e non umani. È necessario un grande sforzo di fantasia e di immaginazione. Ma si tratta di uno sforzo imprescindibile se, come Gianni Rodari, pensiamo che raccontare nuove storie, dare voce a rappresentazioni alternative ed immaginare un mondo migliore, piú giusto e sostenibile, sia il primo passo per trasformare quello esistente».

(testo di Mario Ghirardi – foto: courtesy Marco Gualazzini)