Un tempo gli antropologi trascorrevano lunghi periodi di ricerca in regioni isolate per documentare usi e costumi di popoli lontani. Oggi studiano e raccontano soprattutto i cambiamenti in atto nelle società.

Dimenticate Indiana Jones. Le avventure in luoghi esotici. I lunghi periodi trascorsi isolati in savana o nella giungla. I ponderosi volumi che raccolgono anni di studio. L’antropologia è cambiata: sempre meno studia i popoli lontani, sempre più documenta i mutamenti in atto nelle società.

E oggi l’antropologo occidentale lo fa in collaborazione con i colleghi locali. Interagisce con specialisti di altre discipline e collabora con istituti di ricerca e università come pure ong o imprese profit. Si sono aperte nuove opportunità, di ricerca e anche professionali, per i giovani che sappiano e vogliano coglierle.

Dallo sguardo coloniale…

L’antropologia, nata nell’Ottocento, si è strutturata come disciplina ai primi del Novecento. Le grandi potenze avevano conquistato l’Africa, ma non la conoscevano. Volevano sapere con quali popolazioni avevano a che fare. «Gli antropologi – spiega Marco Aime, professore di Antropologia culturale all’Università di Genova –, pur in gran parte anticolonialisti erano finanziati proprio dagli Stati coloniali. Non è un caso che le nazioni che più hanno dato alla nostra disciplina siano state Francia e Gran Bretagna».

Gli antropologi si recavano sul posto e vi rimanevano per anni, analizzando ogni aspetto della cultura che incontravano. «Ne risultavano monografie che sono rimaste nella storia – continua Aime –, ma rileggendole oggi si nota che sono datate. Anzitutto erano scritte per un pubblico occidentale, non per i locali. Dubito che un Nuer degli anni Quaranta abbia mai letto la monografia sui Nuer di Evans-Pritchard. In secondo luogo, riflettevano un punto di vista tutto occidentale. Le popolazioni locali non partecipavano in alcun modo alla ricerca».

… allo studio dei processi

A partire dagli anni Settanta, il panorama cambia. La vecchia figura dell’antropologo finisce in soffitta. La ricerca sul campo rimane imprescindibile, ma gli studi diventano più complessi. «Se parliamo di scoperte – osserva Aime –, possiamo dire che in antropologia è stato scoperto… tutto. Nel secolo scorso è stato fatto un atlante delle popolazioni raccontandole nel dettaglio. Oggi non si studiano più le popolazioni, ma i processi. Per esempio, i cambiamenti che avvengono in città, il sincretismo culturale, come i giovani africani si approcciano al web, ecc.». Anche le ricerche non vengono più elaborate solo per un pubblico occidentale. «Ormai (ed è giusto così), le popolazioni vogliono essere protagoniste – osserva Anna Casella Paltrinieri, docente di Antropologia culturale all’Università Cattolica –. Vogliono conoscere ogni aspetto delle nostre ricerche. Inoltre, sul campo ormai lavorano anche antropologi locali molto preparati. Non si può più prescindere dalla loro collaborazione».

Ricerche sul campo

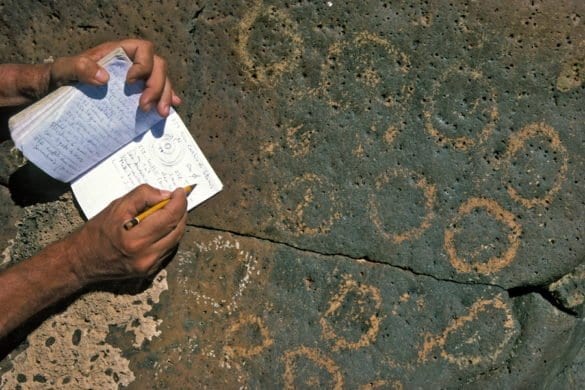

A cambiare è anche l’approccio alla ricerca. Alberto Salza, fisico di formazione e antropologo per passione, che si autodefinisce «analista del terreno umano», è stato uno dei primi a introdurre un atteggiamento dinamico in questo tipo di studi. «Il difetto dell’antropologia classica – spiega – è che parla di morti. Per studiare una popolazione si impiegavano anni. Tornati a casa, altri anni per analizzare i dati e scrivere la monografia. Una volta pubblicata… sul terreno le cose erano già cambiate. Io lavoro sulle probabilità di evoluzione del sistema. Cerco di capire le dinamiche e i funzionamenti interni di una popolazione per dare una mano al mantenimento dei sistemi locali, aiutando a correggere eventuali punti deboli».

Salza ha condotto su tali presupposti delle ricerche sui nomadi del Nord del Kenya. «Non uno studio teorico – chiarisce – ma un modo di conoscere uno stile di vita che ci può insegnare molto. Pensiamo alla loro modalità efficiente di reagire ai cambiamenti climatici, o al rispetto per l’ambiente. Ma il nomadismo ha dinamiche modernissime, molte logiche dei nomadi sono seguite dai nostri ragazzi nella navigazione su internet…».

Opportunità di lavoro

Il nostro Paese non ha una tradizione antropologica forte. Per questo non è mai esistito un percorso di studi antropologici dalla scuola secondaria all’università. Chi vuol diventare antropologo può frequentare uno dei corsi di laurea specialistica previsti da alcuni dipartimenti: offrono una base teorica. «La laurea – osserva Salza – ha un senso perché l’antropologia è una disciplina con una propria sistematizzazione scientifica. All’antropologo, però, serve anche un metodo di ricerca, e questo l’università non te lo dà. Devi creartelo da solo, sul campo. Io sono sempre stato un free lance, ho accumulato esperienza attraverso i miei viaggi (autofinanziati) e le mie ricerche. Questo mi ha dato una libertà estrema di movimento e la possibilità di rispondere dei risultati delle mie analisi solo alla comunità scientifica. Lo ammetto, il mio è uno stile raro, se non unico, in Italia».

La maggior parte degli antropologi italiani sono professori o ricercatori. «La carriera universitaria – osserva Aime – è ancora il principale sbocco professionale. Attraverso l’università è più facile partecipare a ricerche sul terreno, scrivere pubblicazioni, confrontarsi con il mondo scientifico nazionale e internazionale. Detto questo, negli ultimi anni si sono aperte numerose opportunità professionali. Molti laureati in antropologia lavorano nella cooperazione internazionale. Altri operano nelle istituzioni pubbliche come mediatori culturali o nei musei etnografici. Recentemente sono stati introdotti insegnamenti di antropologia nei licei delle scienze umane e alcuni laureati riescono a trovare una cattedra».

Doveroso collaborare

«Il settore pubblico offre qualche sbocco – aggiunge Casella Paltrinieri –. Personalmente tengo corsi per il personale sanitario, che ha sempre più a che fare con pazienti stranieri. Le forze armate hanno creato corsi per i militari delle missioni all’estero. Oggi il laureato in antropologia deve saper “inventarsi” un lavoro sfruttando le proprie competenze. Penso a un mio allievo che si è specializzato negli studi sul cibo ed è poi stato assunto nell’ufficio marketing di una multinazionale dell’alimentazione; o a una mia collega diventata consulente di aziende di prodotti tipici».

A cambiare, in Africa come altrove, è anche l’approccio alla ricerca. L’antropologo dev’essere ormai capace di lavorare in squadra. «La realtà è complessa e in divenire – conclude Salza – e, per comprenderla, l’antropologo non può riunire in sé tutte le competenze necessarie. Il lavoro di squadra è sempre più indispensabile. Di recente mi sono dedicato a un progetto per creare un sistema sanitario nelle regioni settentrionali del Kenya. Ho collaborato con geografi, naturalisti, veterinari, medici. Non si può più fare a meno del team, se si vuole che le ricerche abbiano forti ricadute sul territorio. Dovessi dare un consiglio a un aspirante antropologo, gli direi: studia tanto e abituati a condividere le tue competenze con altri professionisti. Solo così il tuo mestiere sarà davvero utile».

(Enrico Casale)