Non ci si aspettava un evento in grado di bloccare l’Italia (che d’altra parte è già bloccata di suo e per altre ragioni), ma lo sciopero dei rider del 30 ottobre scorso è stato comunque partecipato e, da Milano a Palermo, ha interessato tante città. La protesta – promossa da tutte le sigle sindacali meno una- era rivolta all’accordo stilato tra Assodelivery (l’associazione che riunisce le piattaforme di delivery food) e il sindacato Ugl. I rider si sono fermati e ai consumatori si chiedeva di non fare ordinazioni per un giorno. L’accordo è sotto accusa per il suo contenuto (in particolare, il fatto di mantenere il cottimo, esasperare la precarietà e non introdurre alcuna tutela) e la sua forma (c’è l’avallo di una sola organizzazione sindacale, certamente non caratterizzata da un alta percentuale di lavoratori del settore tra gli iscritti).

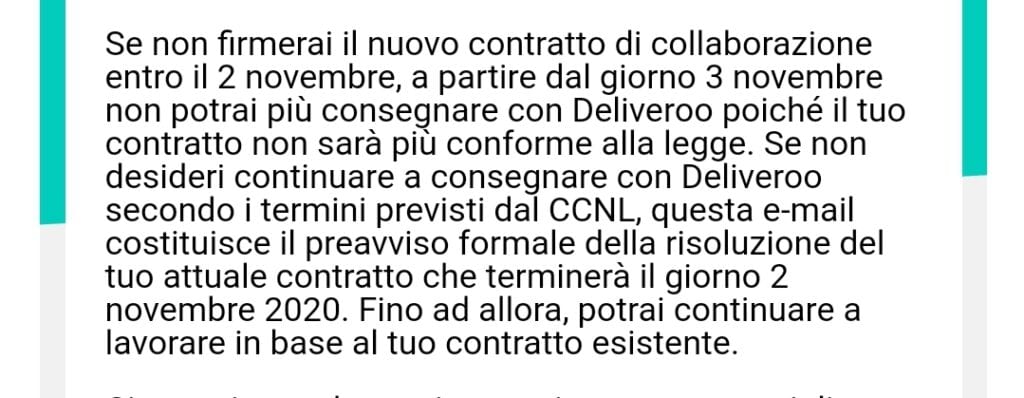

Non è dato sapere se ci sia stato un decremento delle ordinazioni e di che entità: le aziende, infatti, non diffondono informazioni come queste. Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha convocato per l’11 novembre un tavolo di confronto. Già da oggi, però, si dovrebbe cominciare a capire cosa accadrà a quei rider che avessero deciso di non accettare le nuove condizioni. Il volantino – più minaccioso che informativo – che è stato recapitato a molti lavoratori non lascia ben sperare.

Perché ne parliamo su Africa? Perché i rider hanno spesso origini africane e perché il loro caso è altamente rappresentativo dell’intreccio tra precarietà dei nuovi mestieri digitali e sfruttamento del lavoro migrante. Se abbiamo scelto di parlarne adesso non è solo per via dello sciopero. A fare tornare più che mai attuale e di generale interesse la questione è l’imminente lockdown. Durante la “chiusura” di marzo/aprile/maggio le piattaforme di food delivery hanno visto aumentare i loro introiti anche del 160 per cento e il lavoro dei rider è stato riconosciuto come “essenziale”. Gli incentivi per chi effettuava le consegne, nello stesso periodo, sono stati però ridotti di un quarto.

Il senegalese Laye N., 28 anni portati con la grazia di un sedicenne, il 30 ottobre non si è astenuto dal lavoro. «Ma non perché non mi sia chiaro di essere sfruttato», dice. «È che questa condizione di sfruttabilità se non è l’unica che mi è consentita è comunque quella preferibile. Andare al sud a raccogliere i pomodori o le arance sarebbe molto peggio. Lo dico perché lo so. Ho fatto anche quello».

Siamo seduti in un bar di un centro commerciale, a Milano. Laye parla italiano in modo abbastanza fluente, anche se a Tambacounda, la sua città («La più calda del Senegal») ha frequentato solo la scuola coranica. Da quando è in Italia (sono ormai cinque anni) ha studiato e letto ogni volta che ha potuto. Non ha documenti. Ha attraversato il mare in canotto, presentato una richiesta d’asilo che è stata respinta, fatto ricorso, perso e oggi è, tecnicamene parlando, un diniegato. «Vengo da un Paese dove non c’è la guerra. Avevo le mie buone ragioni per andarmene, ma il giudice non le ha ritenute valide. Io però conosco la mia storia». Ogni giorno, in genere di pomeriggio, si porta con la sua bicicletta in qualche zona strategica della città, avvia l’app dedicata e prega che gli ordini arrivino. Per lavorare utilizza l’account e i documenti di un amico. «Non mi chiede soldi per questo, è un amico vero. Ma io so che se dovessi fare un incidente o qualche pasticcio sarebbe un grosso problema per lui». Il suo, spiega, non è un caso isolato. Ma sa di essere fortunato, perché spesso i documenti non sono “prestati” per amicizia ma in un’ottica di caporalato metropolitano, come varie inchieste hanno evidenziato negli ultimi mesi.

Non hai aderito allo sciopero per via dei documenti? «No, non è per questo. Da noi si dice che è difficile svegliare qualcuno che non dorme e io non sto dormendo. So di essere sfruttato, so che questo è inevitabile nella mia condizione ma ho dei problemi più urgenti da risolvere: poter mangiare e avere un tetto. Non posso permettermi di non lavorare. Qualcosa per noi potrebbe cambiare, forse, se a chiedere trasparenza e rispetto fossero quelli che fanno gli ordini. Ma queste persone non hanno nessuna idea di cosa ci sia dietro la loro pizza o il loro sushi».

E cosa c’è dietro la pizza o il sushi? «Il rischio di ammazzarsi a ogni cosegna, pochi spiccioli di guadagno, un sistema di reclutamento che ci mette tutti in competizione, nessuna tutela. Il sistema prevede che due volte alla settimana ogni rider possa prenotare delle fasce orarie in cui essere disponibile. Se in quelle fasce ti chiamano, guadagni, altrimenti niente. Se raggiungi un certo punteggio, hai la possibilità di scegliere con più libertà. Per arrivare al punteggio alto devi lavorare tantissimo, augurarti di prendere tu tutte le consegne. Anche perché il numero di quelli che vengono reclutati è volutamente alto. Se c’è più offerta che domanda il lavoro si paga sempre meno».

Eppure, specialmente adesso che si preannuncia un nuovo lockdown, dovreste essere considerati lavoratori essenziali… «Non lo saremo mai più dei medici e degli infermieri, e vedi come trattano male anche loro? Certo, la mia è una battuta, ma c’è un fondo di verità. Da mesi svolgiamo in effetti un servizio molto utile per la città, a nostro rischio e pericolo. Ma è raro che qualcuno ce lo riconosca o abbia idea della nostra fatica».

Da quanto tempo fai il rider? «Ho cominciato quest’anno. Prima ho fatto il mediatore, mi hanno mandato via. Ho vissuto per strada per molti mesi. La bicicletta è mia, non sono assicurato e lavoro ogni volta che è possibile».

Quanto guadagni in media in una settimana? «Dipende. Questa è andata male: solo 186 euro. Altre volte va decisamente meglio, e arrivo a 250. Io comunque sto molto attento a ogni centesimo che spendo e riesco a pagare l’affitto e da mangiare, e a mandare anche qualche soldo a casa, ai miei genitori. Posso sbagliarmi, ma non credo che ragazzi italiani della mia età riuscirebbero a sacrificarsi in questo modo».

Tu sai che se dovessi guadagnare più di 5000 euro l’anno dovresti aprire la partita IVA? «Io no, perché ufficialmente non esisto. Dovrebbe essere il mio amico ad aprirla. Si sta informando».

È stato difficile imparare a orientarsi nelle vie milanesi? «In Africa noi siamo abituati ad andare dove dobbiamo andare, senza navigatori e senza indirizzi. Dobbiamo per forza cavarcela anche qui».

Pensi di fare il rider ancora a lungo? «Spero che si trovi il modo di fare una sanatoria o di cambiare questa legge (la Bossi-Fini, ndr) che permette di entrare in Italia solo se il lavoro ce lo hai già. Vorrei avere i documenti, lavorare e pagare le tasse. Vorrei potere avere un po’ di tempo per leggere e studiare».

Cosa ti risulta più pesante qui in Italia? «La mancanza di solidarietà. È come se volessero spingerci tutti gli uni contro gli altri».

Chiacchierata finita. Mancano pochi minuti alle 17 e Laye sta per entrare in servizio. La bici è pronta, la app è avviata. I caffè li ha voluti pagare assolutamente lui.

(Stefania Ragusa)